L’ acustica degli interni: il tempo di riverbero e gli altri descrittori fondamentali

Parametri dell’acustica interna fondamentali

L’acustica di un ambiente interno è tanto più complessa tanto è più peculiare il suo utilizzo. Infatti, in acustiche interne più “semplici”, come quelle di un’aula scolastica o di un locale commerciale, non sono analizzati gli stessi parametri descrittori dell’acustica interna di un auditorium, di una concert hall o di un grosso ambiente industriale. Non si pensi che, anche se non valutati, non sia presente il loro effetto sull’acustica generale dell’ambiente, ma semplicemente in acustiche più “permissive” sarebbe superfluo e eccessivo porre l’attenzione su alcuni essi. Vediamo di seguito quali sono i parametri analizzati nelle acustiche di ambienti interni e quale è lo scopo ultimo del loro esame al fine di creare un modello di propagazione interna in caso di progettazione o interventi di correzione.

I parametri più comunemente utilizzati nell’acustica interna

Tempo di riverbero (T60)

La sua misura si effettua sul decadimento del segnale di una sorgente sonora stazionaria. Il tempo di riverbero T60 è il tempo necessario al decadimento del segnale di 60 dB. Potrebbe essere considerato il parametro di più facile rilievo e sufficiente a riassumere la qualità generale dell’acustica dell’ambiente. Valori anomali di tempo di riverbero (sia troppo alti, sia troppo bassi) sono chiari segnali di un difetto nell’acustica interna. Sono infatti disponibili varie dispense e letterature specifiche dove è possibile trovare i tempi di riverbero ottimali per ogni ambiente in base alla destinazione d’uso. Dato il suo impiego su larga scala, abbiamo creato un articolo dedicato a lui “Tempo di riverbero“;

Intelligibilità del parlato (STI)

L’intelligibilità del parlato, in inglese Speech Trasmission Index (da qui STI), è l’indice che quantifica il deterioramento del segnale tra oratore/sistema di diffusione e ascoltatore/i, dovuto al percorso che il segnale deve percorrere tra essi. La norma di riferimento è la IEC 60268-16:2021. Risulta di primaria importanza nella:

- misurazione di sistemi di diffusione e amplificazione sonora;

- misurazione e certificazione dei sistemi acustici di emergenza;

- misurazione di canali e sistemi di comunicazione quali citofoni e sistemi di comunicazione wireless;

- misurazione della potenziale intelligibilità del parlato e della comunicazione nelle sale e negli auditorium;

- valutazione della comunicazione vocale diretta (situazioni in assenza di impianto di amplificazione audio) in ambienti o spazi interni, compresi i veicoli;

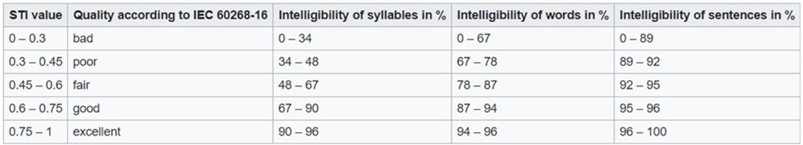

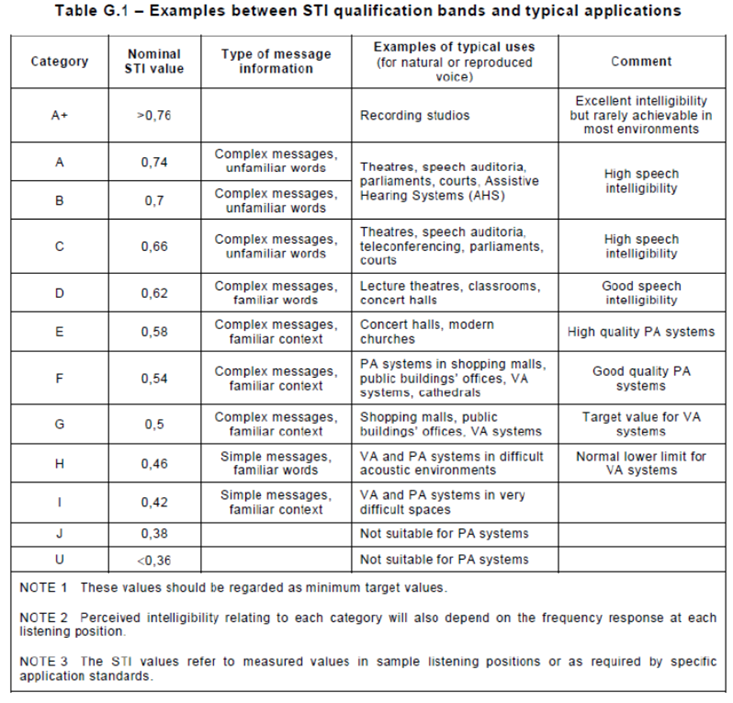

Il valore del STI è compreso tra 0 e 1, dove 1 è uguale a una trasmissione perfetta. Di seguito possiamo notare il variare di comprensione, al variare del STI:

Nella valutazione del STI, si applica uno specifico segnale acustico tarato con emissione nel punto dell’oratore/sistema di diffusione, composto da 7 portanti di rumore per banda di ottava e 14 frequenze di modulazione. Rilevando poi il segnale ricevuto in vari punti dell’ambiente, per mezzo del confronto dei parametri ottenuti con il segnale originario di emissione e dell’applicazione di una matrice di riduzione della modulazione seguita da una serie di operazioni matematiche, è possibile determinare l’intelligibilità.

In sostanza quindi, si analizza come viene modificato il segnale di partenza dalle (eventuali) catene di amplificazione e diffusione sonora e dalle caratteristiche dell’ambiente (tempo di riverbero T60, rumore di fondo e rapporto segnale/rumore).

Il limite principale nella definizione dell’ STI è il tempo necessario al rilievo, per questo sono stati ideati indici equivalenti ma di più facile rilievo, come lo STIPA (Speech Transmission Index for Public Address systems), che permette di sostituire le 98 misurazioni (7 portanti per 14 frequenze) con una misura unica di 20 secondi, grazie al fatto che nel segnale utilizzato nelle misure STIPA la scelta delle frequenze di modulazione e dell’indice di modulazione per ciascuna portante fa sì che sia possibile sovrapporre tutte e 7 le portanti modulate in un unico segnale, filtrando poi il segnale in uscita al sistema e demodulando ciascuna banda in parallelo.

Di seguito, possiamo vedere i valori caratteristici necessari in base alla destinazione d’uso contenuti nella norma:

Parametri dell’acustica interna dei luoghi di lavoro

Oltre ai parametri acustici del tempo di riverbero e del STI, che nei luoghi di lavoro può essere chiamato in causa se sono presenti, per esempio, sistemi di allarme ed evacuazione, i parametri più comunemente utilizzati nello studio dell’acustica interna (…in particolari condizioni di campo sonoro) e che forniscono dati fondamentali per la descrizione delle condizioni dell’acustica nell’ambiente sono:

Decadimento del suono al raddoppio della distanza (DL2)

È un parametro utilizzato in ambienti di dimensioni rilevanti e in condizioni di campo sonoro non diffuso (per sapere cosa è, leggi il nostro glossario di acustica). È di fondamentale importanza per studiare la propagazione dell’energia sonora lungo delle direttrici ritenute di interesse in un dato ambiente. Si effettua rilevando il decadimento (in dB) di una data sorgente al raddoppio della distanza, per una data gamma di distanze.

Eccesso di livello sonoro rispetto al campo libero (DLf)

È utilizzato anch’ esso in ambienti di dimensioni rilevanti e in condizioni di campo sonoro non diffuso.

Rappresenta la differenza di decadimento sonoro (in dB) tra la sorgente collocata nel suo ambiente reale e il decadimento ideale che avrebbe in campo libero.

Livello equivalente (Leq)

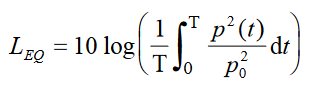

Rappresenta una sorta di “media” del livello di pressione sonora su un periodo di tempo T. È il valore che viene preso in considerazione come il quantificatore del livello sonoro emesso da una sorgente e riassunto in un unico valore.

La sua formula è:

Nel campo dell’acustica dei luoghi di lavoro, non è il parametro che quantifica l’esposizione dei lavoratori al rumore, ma viene utilizzato come dato descrittivo negli interventi di bonifica. Per sapere quali sono i parametri di valutazione dell’esposizione umana al rumore negli ambienti di lavoro, leggi il nostro articolo dedicato “Rischio rumore nei luoghi di lavoro”.

La UNI EN ISO 3382 e i parametri fondamentali di risposta all’impulso degli auditorium per l’acustica interna

Certe acustiche interne sono da ritenere, in funzione delle attività che vi vengono svolte all’interno, più complesse di altre, o per meglio dire, devono avere standard qualitativi più elevati. In particolare l’acustica di ambienti grandi e dispersivi dove rimangono comunque esigenze di propagazione acustica omogenee e percezione discreta del segnale emesso anche nelle postazioni più lontane, deve entrare in gioco l’analisi e l’attenzione peri alcuni parametri aggiuntivi, descrittivi dell’ambiente caratteristico. È impossibile, date le caratteristiche degli ambienti citate, non pensare subito alle concert hall, auditorium e teatri.

La Strenght (G)

La strenght, analizza l’intensità sonora che percepisce l’ascoltatore in un punto della sala raffrontandola con la risposta in intensità che darebbe la stessa sorgente omnidirezionale in campo libero. Il parametro G è definito infatti dalla seguente espressione:

G = Lp – Lp10m

G è quindi il livello di pressione normalizzato rispetto al livello della mia sorgente sonora misurata a 10 m di distanza in campo libero (all’aperto, senza riflessione).

Ma, assumendo Lp10m come:

Lp10m = Lw – 11 – 20Log 10 = Lw – 31

Si può concludere che G sia:

G = Lp – Lw + 31 [dB]

Quando il parametro G > 0 si è in una situazione di amplificazione acustica da parte della sala. I Valori ottimali di G sono in funzione della destinazione d’uso, che possono andare per le sale destinate ad orchestre sinfoniche da valori ≥ – 4 dB fino a valori compresi tra 6 – 10 dB o ancora maggiori per gli oratori.

Early Decay Time (EDT)

Come il tempo di riverbero, analizza il decadimento del livello sonoro di un segnale stazionario. L’intervallo analizzato è quello tra 0 / -10 dB (è diverso dal T10 che analizza il decadimento -5 / -15 dB), per avere un parametro confrontabile con il T60 e poter così confrontare la linearità della curva di estinzione. L’importanza del EDT è giustificata da considerazioni psicoacustiche relative al periodo di integrazione dell’udito umano. Nell’acustica interna si tratta di un tempo che tiene conto del solo suono diretto e potrebbe essere paragonabile a quella che è la percezione soggettiva del tempo di decadimento.

Indice di definizione (D50)

Fu definito da uno studioso tedesco. Rappresenta, della risposta a un impulso, il rapporto tra l’energia utile, ovvero il suono diretto e le prime riflessioni, e l’energia totale. Le prime riflessioni, dato il periodo di integrazione del nostro sistema uditivo, vengono considerate come energia utile, in quanto servono a rafforzare il suono diretto. Il tempo considerato utile per la trasmissione dell’informazione è di 50 ms, da qui D50. E’ definito nella maniera:

L’indice di definizione è una grandezza adimensionale, ovvero un numero puro che può andare da 0 a 1, in cui 1 = presenza di solo ed esclusivo suono diretto, e 0 = presenza esclusiva di campo riverberante. Dobbiamo immaginare questi valori come due estremi opposti, dove il nostro valore caratteristico dell’ambiente in questione si colloca.

Naturalmente, in base alla destinazione d’uso, esistono valori ottimali a cui riferirsi. Infatti per quanto riguarda la musica, un certo legame e sovrapposizione dei suoni risulta gradevole, mentre per il parlato risulta alquanto fastidioso. L’indice di definizione, è stato originariamente definito al fine di caratterizzare le sale destinate alla parola, come le sale riunione, le aule magna e le aule scolastiche. I valori usuali sono compresi tra di 0,3 – 0,7.

Indice di chiarezza (C)

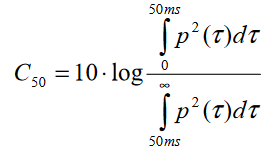

L’ indice di chiarezza misura il rapporto tra le riflessioni iniziali, utili, e quelle finali, dannose e riverberanti. In base alla destinazione d’uso dell’ambiente, esistono due parametri di chiarezza, il C50 e il C80, il primo si utilizza per il parlato e il secondo per ambienti con finalità di ascolto musicale. A variare tra i due è il tempo di integrazione, 50 ms per il primo e 80 ms per il secondo, questo perché nel caso di ascolto di musica vogliamo un effetto del suono più legato e amalgamato, accettando quindi anche riflessioni più tardive. Da la possibilità all’ascoltatore, di percepire nitidamente note musicali suonate in rapida successione, oltre che a distinguere chiaramente più note suonate simultaneamente da uno o più strumenti. Le definizioni dei parametri C50 e C80 è la seguente:

In entrambi i casi, i valori di chiarezza positivi indicano un campo sonoro molto chiaro, troppo dopo i 2 dB. Valori negativi indicano un campo sonoro poco chiaro, che se sotto ai –2 dB sono da considerare eccessivamente bassi.

L’intervallo ottimale, per questo parametro, è dai –2 ai +2 dB.

Il tempo baricentrico (ts)

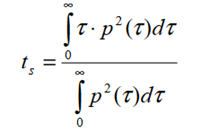

Il tempo baricentrico Ts esprime la regolarità della curva di decadimento dell’energia sonora e la distribuzione di essa all’interno della sala. È così definito nella norma di riferimento:

Si misura in millisecondi e riguardo i valori ottimali, oggetto di disputa tra gli studiosi, non si trova un comune accordo. Si parla di tempi che possono essere tra 30 ÷ 80 msec per la parola e tra 80 ÷ 200 msec per la musica.

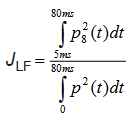

Energia laterale iniziale (JLF)

Questo primo parametro, rappresenta la percentuale di energia laterale rispetto a quella totale. La sensazione soggettiva che trasmette all’ascoltatore è la larghezza apparente della sorgente sonora. Si effettua con un microfono omnidirezionale a forma di otto con punto zero rivolto verso il palcoscenico.

Si esprime come:

Il risultato è un numero adimensionale, i cui valori considerati ottimali sono compresi tra 0,05 ÷ 0,35.

Livello sonoro laterale finale (LJ)

E’ un parametro che indica la spazialità del suono, ovvero la percentuale di suono laterale che avvolge l’ascoltatore rispetto al suono diretto, dando all’ascoltatore il “senso di immersione”. Si effettua con un microfono omnidirezionale a forma di otto con punto zero rivolto verso il palcoscenico.

Si esprime come:

I valori ottimali, sempre in funzione della destinazione d’uso, sono compresi tra -14 dB ÷ 1 dB.