Tempo di riverbero: come si calcola e corregge “l’eco” negli ambienti interni!

Cenni teorici: cosa è il tempo di riverbero

Il “tempo di riverbero”, o “di riverberazione” è uno dei descrittori principali delle caratteristiche acustiche di un ambiente interno. Il suo effetto incide direttamente sul comfort acustico degli occupanti, in particolare in tutti quei luoghi dove c’è interazione verbale tra gli occupanti, facendo percepire un fastidioso “eco”. Possiamo quindi definire il tempo di riverberazione (T) di una stanza, in termini approssimati, il tempo necessario affinché un impulso sonoro generato nell’ambiente si dissipi di una definita quantità. Il parametro di tempo di riverbero che solitamente viene preso in considerazione è il T60, oltre che T30 e il T20.

Da cosa dipende principalmente il tempo di riverbero?

In un campo riverberante, se una sorgente sonora cessa istantaneamente di emettere, il suono che si può udire non cessa altrettanto istantaneamente e per un certo tempo è possibile continuare a udirlo. Questo dipende dalle riflessioni del suono all’interno dell’ambiente e dipende da fattori di dimensione e geometrici, dalla tipologia dei materiali utilizzati, piuttosto che dalla presenza o meno di elementi di arredamento.

Come è possibile calcolare il tempo di riverbero?

Il calcolo più semplice da cui è possibile ricavare il tempo di riverbero è la formula di Sabine:

T= 0,16 * V/A (s)

Dove:

V = volume dell’ambiente in m3;

A = area equivalente di assorbimento totale in m2;

Il valore di A è ricavato con la seguente relazione:

A = Σ αi Si (m2)

Dove:

ai = coefficiente di assorbimento i-esimo;

Si = superficie i-esima degli elementi presenti nell’ambiente;

L’applicazione della formula di Sabine, per quanto semplice, richiede la conoscenza dei coefficienti di fonoassorbimento dei materiali presenti nell’ambiente. Sono reperibili, seppur con non poca difficoltà e contraddizioni, in testi che trattano la materia.

Altro riferimento, tra le normative UNI, è la norma UNI EN ISO 12354 – 6 “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Assorbimento acustico in ambienti chiusi”, che presenta però alcuni passaggi tecnici non proprio intuitivi e che richiedono un certo livello di conoscenze tecniche e pratiche, in quanto in assenza di esse è possibile che il procedimento restituisca valori anche doppi rispetto alla realtà.

E’ sempre possibile e facile da calcolare?

Va aggiunto che, in entrambi i processi, non è sempre facile includere nel calcolo altri fattori diversi da quelli delle sole superfici, come il mobilio e altri elementi che possono influire attivamente sul tempo di riverbero, sia in maniera positiva che in maniera negativa.

Cosa fare nei casi in cui è impossibile avere dei dati affidabili dai calcoli teorici?

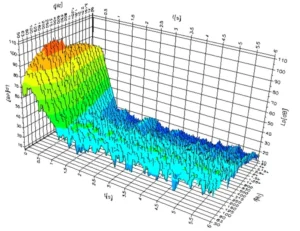

Naturalmente è possibile effettuare un rilievo fonometrico per determinare il tempo di riverbero, procedura molto più affidabile, che permette di arrivare ad un valore reale complessivo anche di tutti quegli elementi che sarebbe stato difficile includere. I rilievi, normati nella serie UNI EN ISO 3382, forniscono indicazioni precise sulle tecniche da adottare in base al tipo di ambiente in cui vanno effettuate le verifiche, descrivendo le caratteristiche delle sorgenti, della catena di misura e le procedure da seguire per la rilevazione e le tecniche di analisi dei dati in ogni ambiente.

In sintesi la procedura consiste nel generare un evento sonoro nella stanza e nel misurare il suo decadimento. Le rilevazioni vanno eseguite in più punti e poi mediate tra loro, seguendo i passi che la normativa impone.

T60, T30 o T20?

Il T60 si ha quando viene ricavato da un decadimento del segnale sonore di 60 dB. Non sempre è però possibile avere un decadimento tale, per motivi tecnici quali l’utilizzo di una sorgente dodecaedrica di insufficiente potenza o più banalmente per la presenza di un rumore di fondo troppo elevato. In questi casi è possibile utilizzare il T30 o il T20, che utilizzando decadimenti ridotti rispettivamente di 30 dB e 20 dB e moltiplicano i tempi rilevati rispettivamente per 3 e per 2, permettono di effettuare i rilievi anche in situazioni dove il T60 non risulta utilizzabile. Normalmente nei valori finali indicati di T30 e T20, sono già eseguite questo tipo di calcolo, che non va ulteriormente moltiplicato.

Quali sono i valori ottimali da raggiungere?

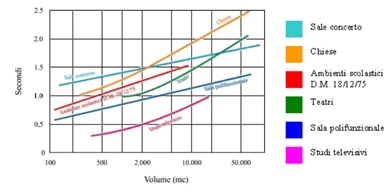

I valori ottimali da raggiungere sono in base alla destinazione d’uso e il volume del locale. Indicazioni al riguardo possiamo trovarli nelle norme UNI 11367:2023 “Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera” e nella serie delle UNI 11532 “Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinanti”. Sono altresì reperibili in testi e volumi del settore, tabelle come quella di seguito che possono fornire un’indicazione approssimativa di quelli che sono i valori di tempo di riverbero da considerare ottimali, in base alle funzioni che deve assolvere l’ambiente.

Quali sono le possibili soluzioni in caso che il tempo di riverbero sia troppo alto?

Ci sono varie modalità per effettuare la correzione, che prevedono sostanzialmente l’implementazione o sostituzione di alcuni elementi dell’ambiente con materiali fonoassorbenti, per limitare le riflessioni.

Sicuramente le principali applicazioni che si possono tenere in considerazione sono:

- L’applicazione di pannelli fonoassorbenti a parete o appesi a soffitto;

- La realizzazione di controsoffitti e contropareti fonoassorbenti;

- L’applicazione di intonaci speciali fonoassorbenti;

Le caratteristiche di ogni tipo di posa possono avere prestazioni diverse e che variano in base al materiale impiegato. Le opportune valutazioni che precedono un intervento di correzione devono essere valutate da un professionista, che ha la possibilità di effettuare una misurazione fonometrica prima dell’inizio dei lavori così da essere in possesso di dati affidabili su cui basare la progettazione, e poterla ripetere a fine interventi per poter quantificare il risultato ottenuto.

Approfondimento sul tempo di riverbero

Come si può dedurre da quanto detto sopra, la progettazione acustica di ambienti interni è collegata direttamente al tempo di riverbero, anche se questi non è l’unico fattore che la caratterizza. Esistono infatti altri parametri come l’Intelligibilità del suono (STI o STIPA), la Definizione (D50), l’indice di chiarezza (C50 e C80), il Tempo baricentrico (ts) e la Strenght (G), trattati nella norma UNI EN ISO 3382. Potrebbe avvenire che degli interventi di correzione del tempo di riverbero non abbiamo l’effetto desiderato se non si prendono in considerazione anche altri parametri insomma. Naturalmente, alcuni vengono presi in considerazione solo in acustiche interne con finalità particolari e con richieste di qualità molto elevate, come concert hall e auditorium. Rivolgersi a dei professionisti insomma non è mai una cattiva idea, che sapranno fornire il proprio contributo tecnico e fornirti soluzioni adeguate alle tue esigenze.

Leggi i nostri articoli sull’acustica negli ambienti, per apprendere diverse nozioni su come influisce l’acustica ogni giorno sul nostro benessere psichico e come in realtà subiamo i suoi effetti molto di più e in molte più occasioni di quelle che pensiamo, andando a generare stress e andando a penalizzare le nostre performance.